如何養出自律、獨立的孩子?父母要牢記「兩不慣三不管」

2023/10/20

或許你會有這樣的疑問:同樣是養孩子,為什麼別人家的孩子能做到自律,而自己的孩子卻需要不停地催促?

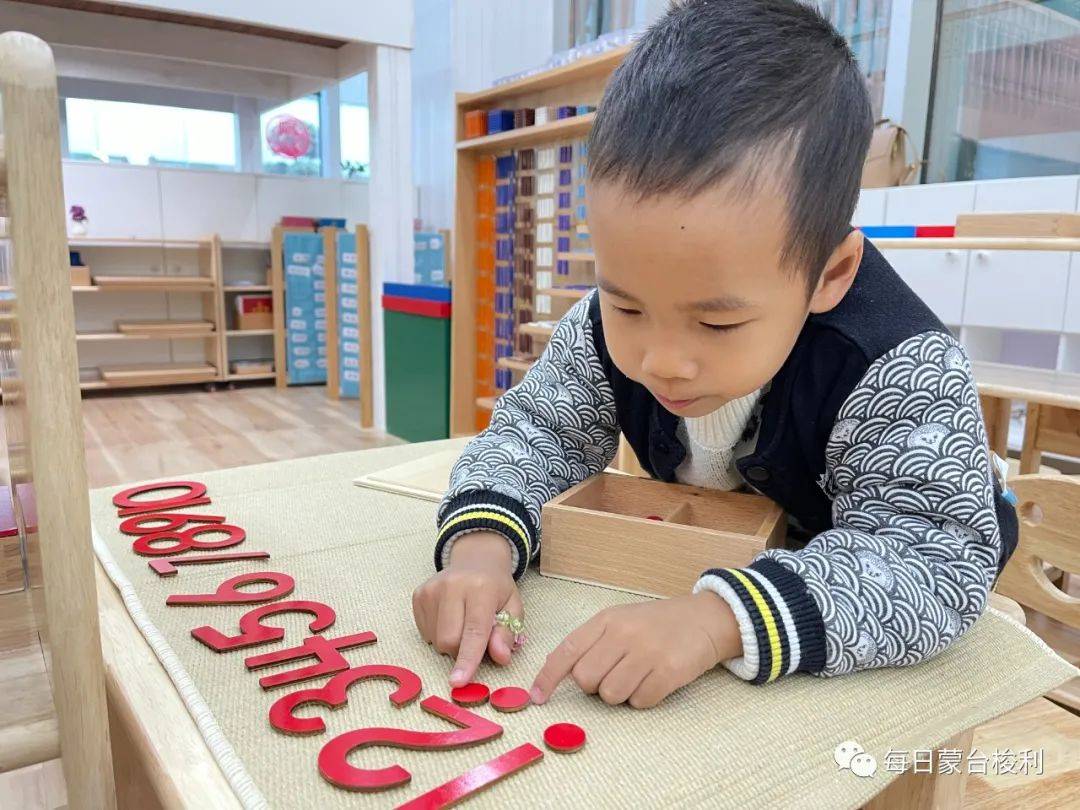

孩子的自律不是天生的,而是后天培養的。一個懂得自律的父母,才能養出一個真正自覺的孩子。在自律的這條道路上,父母首先要做好榜樣。畢竟,再好的教育理念都抵不過「身教」這兩個字。想要培養出自律、獨立的孩子,父母就要牢記這「兩不慣三不管」原則。我們身邊之所以有「熊孩子」,跟父母的家教有很大關系。許多時候不是現在的孩子太「熊」,而是家長在教育孩子這件事情上拎不清,什麼不該慣,什麼不該管。管教孩子真的是一門藝術,多一分,少一分,都是截然不同的結果。孩子小的時候,常常控制不住自己,比如看電視、吃糖果、愛玩、作息沒有規律等,這時候就需要父母的管教。每個孩子都愛玩,天生排斥被管教,尤其是讓他養成好習慣。并不是說孩子七歲前學習的知識決定終身,而是指孩子從小養成的那些終身受益的好習慣。小時候會多少知識、了解多少技能并不重要,重要的是有一個終身陪伴的好習慣。比如做事情有計劃、自己能做的事情自己做、別人的東西不能拿、對人和善謙虛等等,這些習慣是孩子未來前進不息的內驅力。孩子習慣不好,一定不能慣。截然不同的習慣,注定了孩子未來的走向會全然相反。3-6歲是孩子規則意識和早期行為習慣形成的關鍵期,這個時候孩子自我意識開始萌芽,他們會開始表現出強烈地證明自己能力的意愿。而且開始在游戲中喜歡制定并參與規則,樂于接受管教;所以從3歲開始,父母就可以著手培養孩子的好習慣,一些不好的習慣一定要改正,不能慣著他。對于3歲以前的孩子,因為這個時候孩子需要父母的陪伴,需要父母傾注大量的愛。這個年齡段的孩子,想讓他養成好習慣,跟他講道理,不是合適的時機。父母的教育有底線,孩子的行為有上限,這樣才能避免孩子誤入歧途。有些事情可以適當讓步,尊重孩子的意愿,但有些事情,孩子碰觸原則,就堅決不能慣。前幾日跟教育界的朋友聊天,他們說這一代的孩子,「天性」被釋放的太充足了。有的孩子被寵的「沒大沒小」,現在很多家庭面臨一個亟需解決的問題:孩子不像孩子,父母不像父母。細想一下,好像確實隨時能看到很多孩子頂撞父母,對爺爺奶奶也是呼來喝去。而大多數的父母對孩子的不尊重長輩,要麼視而不見,要麼干脆躲到屋里刷著手機。還有的家庭通常有這樣的通病:孩子不聽你的話,常常以哭鬧、不吃飯、不上學來要挾父母。有的家長說,給孩子立了規矩,但是孩子耍賴也沒有辦法啊!無論是講道理,還是棍棒教育,方法都試過,孩子還是那個樣子。這很大程度上是由于父母一而再,再而三地降低底線造成的。被慣壞的孩子有一個特點,那就是他們的要求總是被滿足。第一次出現問題,家長就妥協。久而久之,孩子就會慢慢明白,哭鬧和發脾氣是一種要挾父母的手段。這會造成一個惡性循環:孩子哭鬧耍賴 → 家長情緒爆發、吼一頓、揍一頓 → 孩子哭的更兇 → 父母打破底線滿足他…一定要用心告訴孩子,什麼是規矩,什麼是原則和底線。碰觸原則的事情一定不能慣著他,這才是父母給予孩子最好的保護傘。《戰國策》中有言「父母之愛子,則為之計深遠」,身為父母,沒有人不為自己孩子的將來打算。自孩子出生那刻起,每個家長就對他的成長、教育操碎了心。養兒一百歲,長憂九十九,大概就是這個道理。「請幫助我獨立完成」,這是每個孩子天性的內在要求。那些有遠見的父母,早早就開始放手培養孩子的獨立性了。你為孩子做的太多,孩子就不會為自己做太多。蒙台梭利博士說,「永遠別去幫一個孩子,做他自己覺得能搞定的事情。」也許你覺得孩子太小了,自己做不了什麼事情,但是你要明白,孩子喜歡模仿成人,知道自己喜歡做什麼。比如,當孩子還沒有洗碗池高的時候,總是想要幫忙洗碗,很多家長會說「等你長大了,再幫忙吧!」當孩子樂意參與家務的時候,你不給他嘗試的機會,等長大了他還會主動參與嗎?所以當孩子搶著掃地、擦桌子的時候不妨放手,將這項「工作」交給他,家長只需要布置一個適合他「工作」的環境即可。讓孩子多參與一些家庭的日常事務,比如穿衣服、梳頭洗臉,甚至掃地、清理地毯等。孩子自己能對完成的事情,不要管,你越早放手培養孩子的獨立性,孩子的未來才會走得更穩。當孩子具備一定能力之后,他自己分內的事情就要自己完成,比如穿衣、吃飯、洗漱、作息等。從最近的心理學研究發現,那些缺乏自理能力的孩子,往往對家長依賴性非常強。這也進而導致了這些孩子缺乏責任感,意志力薄弱,遇到困難容易退縮。因此,孩子在自己能力范圍之內,家長就要及時放手,讓孩子自己做好自己分內的事情。自己動手去做,才能讓孩子在手眼協調中促進心智的發展,「兒童的智慧在他的手指尖上」,這句話值得父母們深思。「照顧自己和照顧環境」,這些孩子自己分內應該做的事情,可以不管。孩子的成長需要「愛」,但愛的本質、愛的表達不僅僅是給予和滿足,更不是遷就。要知道,孩子成長路上難免磕磕碰碰,父母要是幫助孩子排除一切障礙;無疑剝奪了孩子獨自面對困難的勇氣,其解決問題的能力和承受挫折的能力,自然也會隨之退化。如果一個孩子,在成長的路上,只能接受快樂,不能承受一點點痛苦,問題是很嚴重的。在社會競爭壓力之下,眾多父母拼命催著孩子往前跑,教孩子怎麼成功,卻從不教他們如何面對失敗。很多孩子,因為一點點小事不如意,到處發脾氣,遇到一點挫折,就萎靡不振。所以,當孩子3歲之后,就可以讓孩子體驗挫折感,孩子能承受的一些事情,就不要慣著他。比如,積木歪到了,發脾氣、哭鬧;游戲輸了,就再也不玩了…如此這樣的情景,作為家長一定不要一味地遷就孩子、讓著孩子,他能承受的挫折,就不要管。養育孩子,千萬別嫌費事兒,早期省過的事,早晚有一天會加倍償還。簡而言之,你希望孩子變成什麼樣子,你就要做到什麼樣。做到這兩不慣三不管,孩子自然會自律。